おきなわ負の遺産

沖縄では今なお、不発弾の発見が相次いでいます。その報告件数は2019年の1年間で500件を超え、毎日どこかで不発弾が見つかっている計算になります。

不発弾による被害は、沖縄が米軍統治下だった1972年までに700人を超える方が命を落とし、1972年以降も6人の方が亡くなっています。

近年では着工前に事前調査が徹底されるなど、現在不発弾に関する事故はほぼ聞かなくなりました。

これまでに発見された数

処理件数

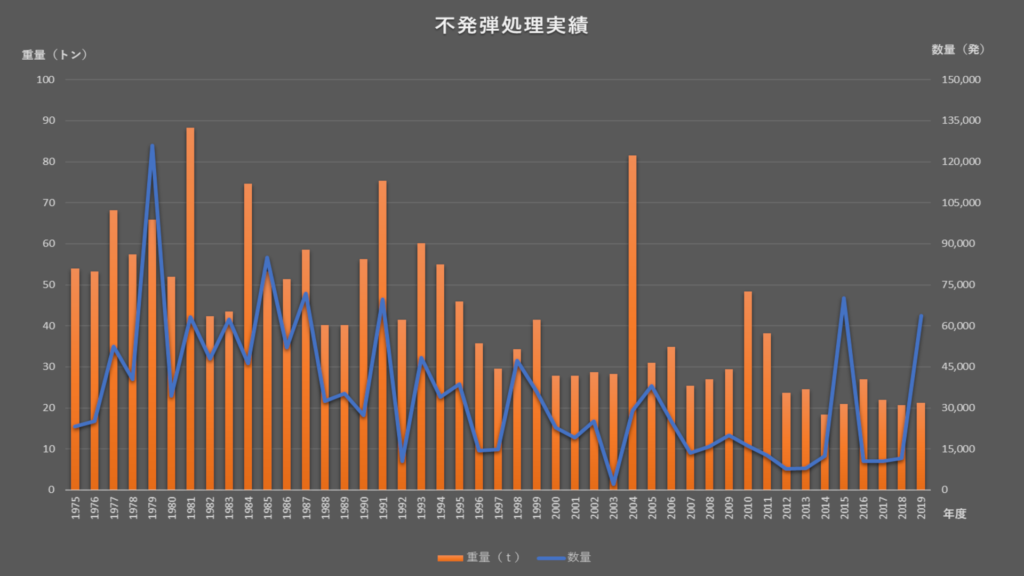

沖縄県の消防防災年報によると、2019年度までに7,579トンが処理されたとみられており、残存する不発弾は2,000トンを超えると推定されています。

正確にデータが残る1975年頃は、毎年50トンを超える不発弾が処理されていました。

年々その数は減少傾向にあり、最新の2019年度の報告では21.3トンにまで減少しています。それでも大きな数字ですが、確実に処理が進んでいる印象を受けます。

県による事業で発見される不発弾は全体の1割未満にすぎず、ほとんどは工事中や県民が発見したものとなっています。

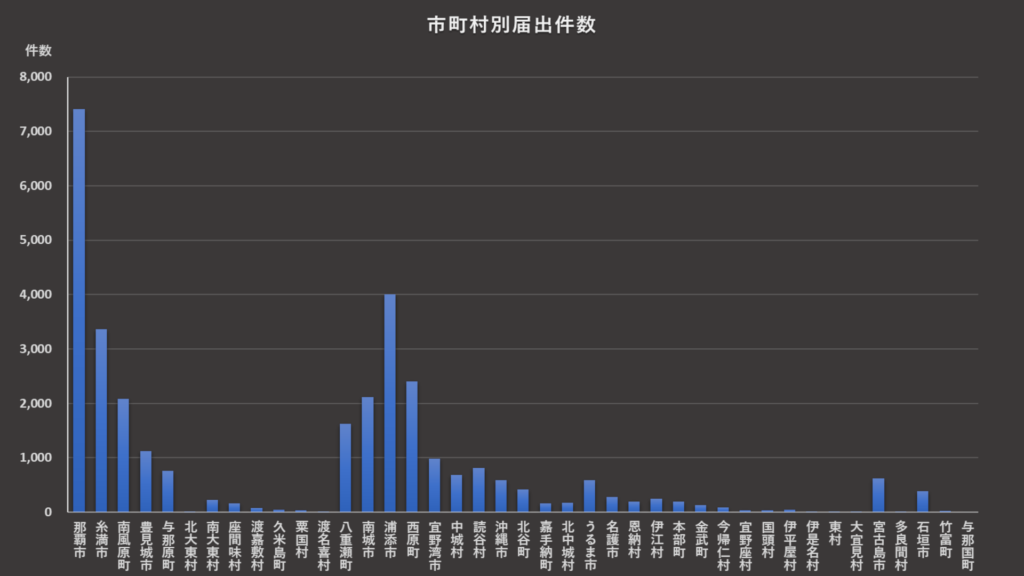

市町村別届出件数

市町村別にみると、沖縄戦で激戦地となった那覇市とその周辺市町村、糸満市での発見が特に多くなっていることがわかります。また、開発が進む地域での発見も相次ぎ、近年では新石垣空港での建築現場の不発弾が問題に取り上げられることもありました。

不発弾が一つ出てくるだけで、処理が行われる日まで現場の工事が止まってしまうため、事前に事故が防げたとしてもなかなかの痛手になってしまいます。

空港のような公共工事であればただの遅延のみならず、物流・観光・医療と様々な分野に影響を及ぼしかねないので、特に問題視されてきました。

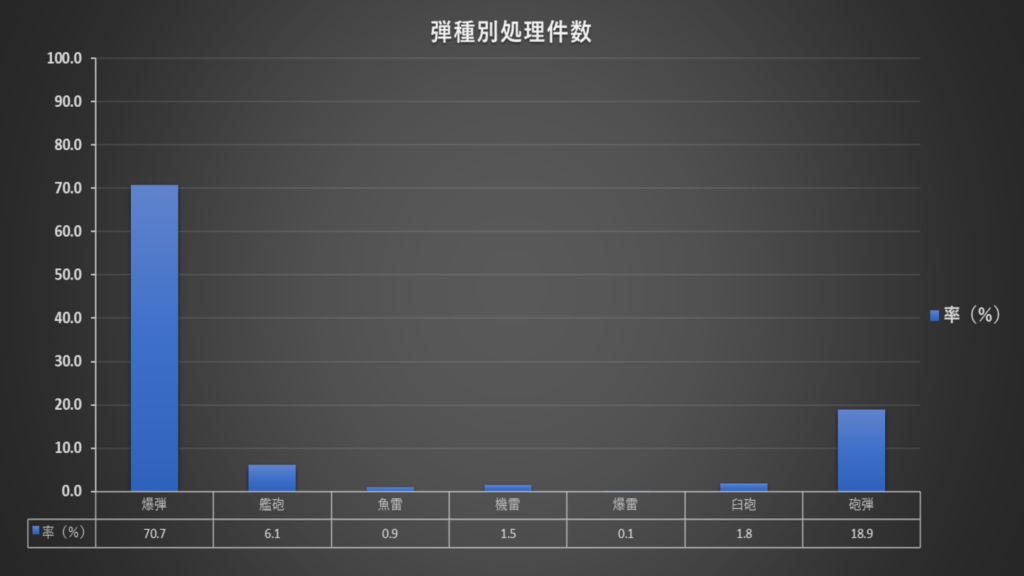

弾種別届出件数

爆弾の届け出件数が最も多く、7割を超えています。

沖縄でも大規模な空襲があったこと、艦砲射撃による着弾が多かったこと、地上戦による砲弾の使用が多かったことなど、様々な要因が考えられます。

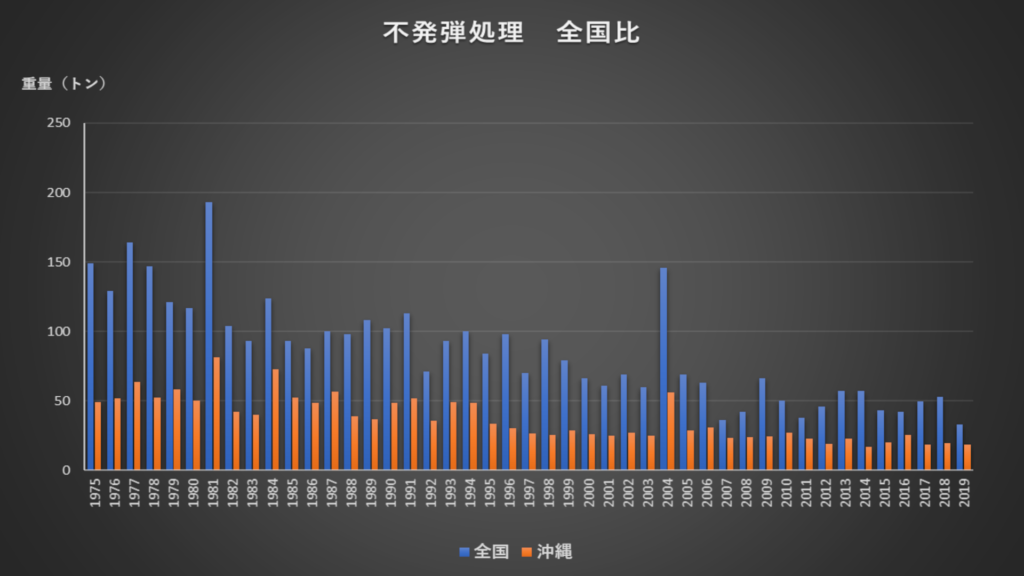

全国との比較

日本全体でも不発弾は発見され続けており、決して沖縄だけの問題ではありません。しかし、割合で見ると半数が沖縄で発見されたものであり、その多さがわかります。

過去の事故

沖縄では戦後700人を超える方が不発弾に関係する事故で亡くなっています。

不発弾事故で今でもよく報道されるのが、1974年に起きた幼稚園での爆発事故。

那覇市小禄の下水道工事現場で不発弾が爆発し、園児を含む4人が亡くなり、重軽傷者34人。家屋被害80戸、車両被害41台と記録されています。

記憶に新しいもので、2009年に糸満市の工事現場で掘削作業中に250kg爆弾が爆発し、作業員が右目の視力を失うなど重傷を負うという事故がありました。近所の特別養護老人ホームでは100枚以上の窓ガラスが割れ、戦争を思い出したという沖縄戦体験者もいたといいます。

沖縄県の対策

糸満市での不発弾爆発事故を契機に『沖縄県不発弾等対策安全基金条例』が制定され、公共工事の際の事前調査の義務化、データベースの構築、ライナープレートの無償貸出、磁気探査研修と次々と対策が講じられています。

また、県の事業として将来開発の可能性がある土地を、県の費用負担で磁気探査を行う『広域探査発掘加速化事業』、住宅やホテル、施設の建築の際に行う磁気探査に対する費用補助を行う『住宅等開発磁気探査支援事業』など、事故を未然に防ぐための事業も行われています。

不発弾を発見したら?

不発弾を発見した場合は触れずに、陸上であれば警察(110番)、海の場合は海上保安本部(118番)へ通報してください。その後現場確認の後、状況に応じて自衛隊の隊員による処理が行われます。

爆発の危険性がない場合などは、その場で県が管理する保管庫へ運びそこで一時的に管理します。

爆発の可能性がある場合や被害が出る可能性がある場合は、災害対策基本法に基づき周辺を封鎖し、撤去・場合によっては爆破処理を行います。県民であればある種日常の出来事ではありますが、その都度沖縄を訪れている観光客が戸惑う様子は度々目にする光景です。

また、集積した不発弾は定期的に民間の業者に委託し、適宜処理しています。

負債の完済まで

沖縄県内に眠る不発弾は未だ2,000トン以上と推定され、その処理には70年以上かかると言われています。

2009年の糸満市を最後に大きな事故は起きていませんが、国際通りの建設中のホテルの土地から不発弾が出て来たり、幹線道路沿いで発見されたために大規模な通行止めを行う必要が出たりと、住民生活に影響が出ているのは変わりません。

修学旅行生が不発弾を飛行機で持ち帰ろうとした、という事件も実際には起きています。

県や国の事業も活用しながら、不発弾に対する正しい知識を身に着けて絶対に近付かない!を守ってください!!